L’ art héraldique

Jacques Altemeyer-Carrio

Origine

Cet art est apparu au XIe siècle et répandu au XIIe siècle. Il prend naissance sur les champs de bataille durant le haut moyen âge chez les premiers seigneurs, puis dans les villes, se libérant de leur tutelle, enfin dans les corporations.

Les premiers blasons sont très simples, puis les alliances, les filiations multiples les compliquèrent. De plus, les cadets devaient se différencier, ce qui a donné de nombreux quartiers.

Lors des guerres féodales, les mêmes costumes, les mêmes casques créaient des confusions. C’est pourquoi les boucliers, en bois, en cuir, renforcés en fer, donnèrent l’idée à ceux qui les portaient de les peindre de couleur vive. Ce qui fait que chaque seigneur avait sa marque, d’ailleurs reproduite sur sa bannière.

Durant les croisades, ce fut aussi un signe de ralliement des chevaliers de tous les pays de la chrétienté : Saint-Sépulcre, Malte, Temple, Saint-Jacques, de l’Épée Teutonique. Ce signe consistait en une croix sur l’épaule puis sur leur écu.

Vers les règnes de Louis VI et Louis VII, ces rois prennent pour emblème la fleur de lys qui devient l’emblème de la France, comme le léopard celui de l’Angleterre, l’aigle celui de l’Allemagne et le lion celui de la Belgique.

Les règles de l'héraldique

Vocabulaire

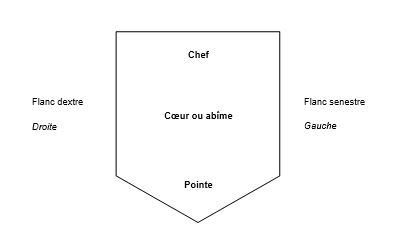

L’écu : bouclier servant de support à toute figuration

Le blason : dessin des armes inscrites dans la forme de l’écu

Les armes : emblèmes décorant bannière, écu, etc.

Les armoiries : s’applique plus spécialement à l’écu.

Le souci constant est un dessin visible et reconnaissable de loin, d’où la loi principale, celle des émaux et des métaux.

La loi des émaux et des métaux

|

Les émaux

Gueule = rouge Azur = bleu Sable = noir Sinople = vert

Peu employés : le pourpre et l’orange |

|

Les métaux

Or Argent Ne jamais mettre métal sur métal, émail sur émail. |

|

Auxquels s’ajoutent :

Les fourrures : L’hermine : fond d’argent, moucheture de sable Le vair : stylisation d’une fourrure portée au moyen âge (dos et ventre d’écureuil alternés toujours d’azur et d’argent) |

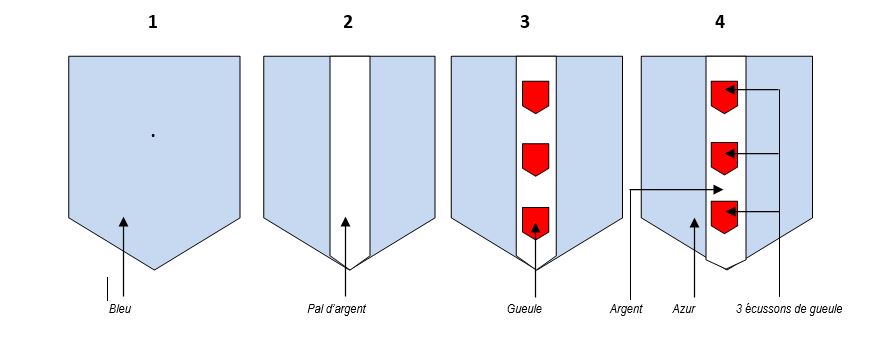

Les partitions

Divisions de l’écu par traits horizontaux, verticaux, par recoupement, traits obliques, courbes.

Le blasonnement

Définition

Art de décrire un écu selon un langage conventionnel qui permet de comprendre sa composition sans recourir au dessin.

Écu sans partition (division) = plain.

Énoncer le champ puis les pièces le chargeant.

Écu divisé en partitions

On commence par celle située le plus à droite (dextre) côté gauche, et la plus élevée.

Si des pièces se superposent, on énonce celle on énonce celle le plus en-dessous puis celles du dessus.

Écu écartelé, 4 parties par exemple, on énonce 1-2-3-4.

Les meubles

Fleur de lys – lion – aigle – croix – léopard – végétaux – objets divers.

Leur position est selon leur forme.

Par exemple : 2 léopards seront posés automatiquement l’un sur l’autre.

3 lys seront présentés automatiquement 2 en haut et 1 en bas.

Pour ceux placés autrement, on le dit, on l’exprime.

La multiplication des partitions, les surcharges de meubles peuvent être dues à :

- Un seigneur qui entre en possession de plusieurs domaines.

Il divisera son écu pour conserver les nouveaux blasons ;

Il fera figurer ses armes en bonne place, ornera les autres quartiers des armes des nouvelles possessions ;

Parfois il unira le tout dans un seul blason.

- Une union des familles : l’époux et l’épouse unissant leurs armes.

Une règle obligatoire modifiera les armes primitives : seul le chef de famille, puis à sa mort son aîné et sa descendance directe, a droit au blason d’origine.

Les cadets, tout en conservant l’élément principal, devaient modifier l’ensemble en ajoutant d’autres pièces appelées « brisures » telles que le lambel, la barre, la bordure, etc.

En 1696, Louis XIV fait dresser l’armorial à la suite de son édit de novembre sur la police des armoiries : d’Hozier, juge d’armes, est responsable de son enregistrement avec prélèvement d’une taxe sur chaque écu.